CréAtions N° 111 – L'atelier de peinture

Edito

|

CréAtions 111- L'atelier de peinture - publié en mars-avril 2004 |

|

Edito: Accéder au savoir laïque

Alors que l’activité artistique est inexistante dans la plupart des lycées, livrée de manière implicite à l’appréciation des enseignants du primaire (l’enseignant se sent concerné ou pas), voici qu’à partir de la rentrée prochaine elle s’éparpille en spécialités mises en concurrence en 3e de collège ! Or, à l’heure où de nombreuses pratiques artistiques s’éloignent des chapelles, de l’académisme et de la technicité pour fréquenter les territoires du métissage et/ou des pratiques globalisantes, on peut s’interroger sur les conséquences d’une telle volonté. N’aura-t-elle pas pour effet d’émietter encore plus la portée de cet enseignement, de l’envisager comme un simple sas de décompression, un divertissement destiné à mieux faire accepter les savoirs dits scolaires, ceux qui sont souvent perçus comme rébarbatifs, ceux dont il est trop admis aussi que l’apprentissage ne peut pas évoluer. Mais “ Pas d’enseignants spécialisés en cirque, en bruitage, en théâtre, en cinéma… Qui viendra assurer ces heures ? ” s'interroge le collectif des enseignements artistiques. Des intervenants extérieurs, des animateurs choisis par les pouvoirs locaux, chefs d’établissement,etc. pour la plupart pas formés à l'enseignement de ces disciplines. Et le collectif de rajouter : “ Qui opèrera ces choix ? Les élèves auront-ils réellement la possibilité de choisir et sur quels critères ? ”. Comment peut-on penser former à la liberté de penser, à la liberté de conscience, à l’esprit critique, bases de laïcité, en émiettant les domaines dans lesquels s’exercent et se confrontent les formes d’expression ? Ne voit-on pas qu'il s'agit d'augmenter la part structurelle de travailleurs précaires dans l'éducation ? Ne voit-on pas, aussi, qu'il s'agit, d'externaliser une partie des enseignements ? Comment ne pas mettre en relation ces projets avec la préoccupation du gouvernement d'introduire la bivalence mais seulement à des fins d'économie, hors toute préoccupation éducative et d'exigence scientifique, bivalence qui permettrait de combler les horaires des enseignants en sous service dans leur discipline de base, voire, argument démagogique, de leur permettre de “ faire passer leur passion ” ?. Ne voit-on pas, enfin qu'il s'agit de diviser les personnels en multipliant les statuts afin de mieux affaiblir le système public laïque d'éducation ? Les décideurs ne veulent pas du partage du savoir ni celui de la connaissance. Au contraire, ce sont les valeurs de compétitivité et de technicité que la République a préféré développer dans l'éducation. Comment s'étonner, dès lors, de ce qui se passe sur le versant de la laïcité réduite à une loi sur le voile islamique ? Qu’a t-on fait, toutes ces années, pour promouvoir les pratiques pédagogiques et les contenus d’un projet politique et philosophique émancipateur auquel notre jeunesse a droit pour lutter contre les endoctrinements, l’obscurantisme ? En même temps que l’accentuation des disparités entre les établissements et entre les élèves que ces offres vont entraîner (on ne fera pas de tout partout), on continue à asséner des injonctions du genre “ l’école doit apprendre à lire, écrire et compter ”, injonctions dictées depuis le XIXe siècle, sans donner leur place à des savoirs importants aujourd’hui comme l’analyse des images, ces images dont on se plaît, avec fatalisme, à remarquer l’influence “néfaste”... On note jusqu’à présent quelques réactions timides dans les syndicats hormis la montée au créneau, isolée, de collectifs d'enseignants spécialisés. Or l'enjeu n'est pas corporatiste et disciplinaire ! L'enjeu concerne la place de la création à l'école et dépasse, donc, la question de l'enseignement des arts. C'est une conception de l'éducation, de ses finalités, sur lesquelles il s'agit de se battre. Corinne Marlot dans l’article “ l’atelier de peinture libre ” parle de l’atelier comme celui où s’opère la dynamique de diffusion d’idées, de connaissances et de savoirs dans la classe. Danielle Maltret insiste sur le va-et-vient entre la pratique, l’échange et le questionnement garants de l’enrichissement de la production. Pour Laurine Rousse , l’apprentissage du “ regard singulier ”, s’il passe par “ peindre à la manière de Poliakoff ”, n’a pas pour but l’uniformisation, l’imitation ou le ludique, mais la construction d’outils d’appropriation utilisables dans “ l’atelier d’expression libre ”. Par ses fonctions opératoires “ représentation, transformation, association, isolation ” et par son “ faire ”, la pratique artistique est pratique de la critique, bien loin de la tradition scolaire d’accumulation et d’aveuglement, ce qui explique peut-être le peu de place que Jules Ferry lui a faite. Conçue comme pratique de la création elle est un des principes de rupture majeur de l’école nouvelle, son apprentissage consistant à prendre garde de ne pas figer l’objet d’expérimentation pour en préserver la qualité de transmutation, attitude caractéristique du tâtonnement expérimental. Ainsi, la peinture est “ la quête de l’innommé ” et l’atelier de peinture le lieu de cette alchimie laïque où se questionne le monde et se construit le savoir. Se forgent ainsi des attitudes d'apprentissage où se lovent toutes ces promesses de l’expérimentation et de la recherche qui font les êtres libres.

CréAtions

|

Collection de collections

|

CréAtions 111- L'atelier de peinture - publié en mars-avril 2004

Collection de collections par le Collège K.Thoueilles, Monsempron Libos (Lot et Garonne) – Tous élèves – Enseignant : Hervé Nuňez |

|

La petite peinture - La petite peinture d'Henri Cueco - Collection de collections

Collage

|

Auprès de mon arbre

|

CréAtions 111- L'atelier de peinture - publié en mars-avril 2004 École Le Verger de Palluau (Vendée), Classe CP-CE1, Enseignante : Ingrid DUFOUR |

|

Auprès de mon arbre

Peinture

|

La quête de l'innommé

|

CréAtions 111 - La quête de l''innommé - publié en mars-avril 2004 Maria Desmée, peintre - Simone Cixous pour CréAtions |

|

Maria Desmée

|

Couleur

|

CréAtions 111- L'atelier de peinture - publié en mars-avril 2004 Ateliers décloisonnés, Ecole Célestin Freinet, Hérouville-Saint-Clair (Calvados) - Enseignante: Danielle Maltret |

|

C o u l e u r

A l’école Freinet, il y a des ateliers décloisonnés le mardi après midi : durée 1 h 20, par cycle de trois séances. Cet atelier Couleur dure deux cycles contigus, pour que les enfants aient du temps pour explorer les couleurs.

Part du maître

Accéder à la diversité de la couleur

Explorer les couleurs

|

Carte blanche

|

CréAtions 111- L'atelier de peinture - publié en mars-avril 2004 |

Peinture

|

Autour de Poliakoff

|

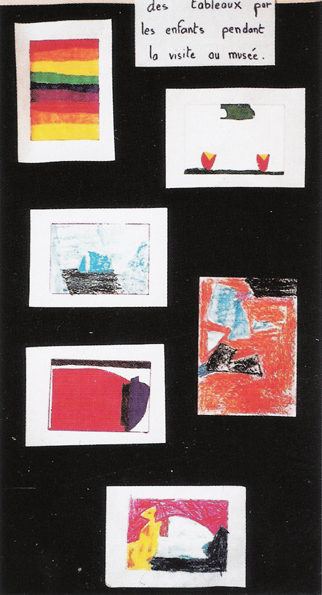

CréAtions 111- L'atelier de peinture - publié en mars-avril 2004 Classe Maternelle-CP, Ecole de Moulins-Cherier (Loire) - Enseignante: Laurine Rousse. Avec la participation de Nicole Bizieau. |

|

Autour de Poliakoff

Sensibilisation à la peinture abstraite

Peinture

|

Une pratique un outil: le carnet de bord - boîtes à sourires, boîtes à soupir

|

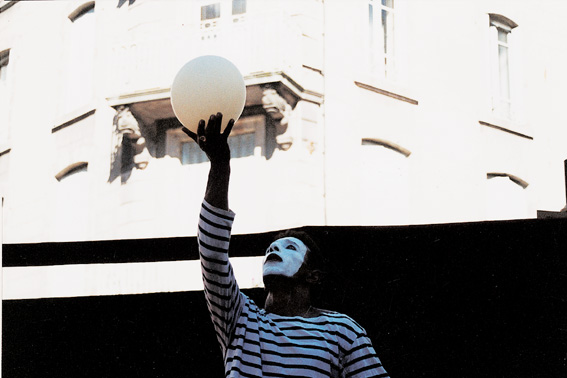

Stage avec Gislaine Drahy

Théâtre |

Peindre au quotidien

|

CréAtions 111 - L'atelier de peinture - publié en mars-avril 2004 Point de vue de Michel Carlin |

|

Point de vue de Michel Carlin

J'affirme que l'on ne peint pas de la même manière si la veille on a lu les différents textes du Picasso érotique ou le Paul Cézanne d'Eugenio d'Ors, à moins d'avoir regardé un match de boxe à la télévision ou bien visionné une cassette vidéo sur le retable d'Issenheim de Mathias Grünewald. On ne peint pas non plus de la même façon lorsque le matin aux informations, on apprend que la “ busherie ” a commencé en Irak, on ne peint plus de la même façon quelques Jours après en découvrant que les cadavres sont dévorés par des chiens affamés. Alors on ne peut plus peindre comme avant. (1) Le Radeau de la Méduse de Géricault, 1819 - Guernica de Picasso, 1930

Œuvres de Michel Carlin à la Galerie Entre-temps Œuvres de Michel Carlin à la Galerie Bogéna Bibliographie sur Michel Carlin

Michel Carlin, peintre

|

Atelier de peinture libre et classe coopérative

|

CréAtions 111 - L'atelier de peinture - publié en mars-avril 2004 Classe de GS/CP, Ecole F. Mireur, Draguignan (Var) - Enseignante: Corinne Marlot |

|

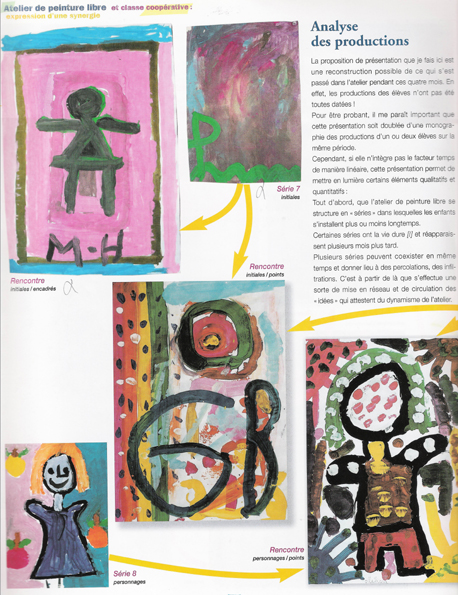

Atelier de peinture libre et classe coopérative: expression d'une synergie

L’organisation coopérative de la classe sollicite et développe tout un réseau de communication entre les différents acteurs. Ce réseau, permet la circulation et l’échange des connaissances et des savoirs dont la teneur dépend de l’organisation et des enjeux de la situation . Ce travail propose une illustration de la pratique coopérative dans le cadre d’un atelier de peinture libre d’octobre à janvier.

peinture

|

Bibliographie

|

CréAtions 111- L'atelier de peinture - publié en mars-avril 2004 Bibliographie |

|

Bibliographie

Du noir au blanc, les couleurs dans la peinture, Dora Valier, Éd. L'Échoppe,1989 L'homme qui marchait dans la couleur, Georges Didi-Huberman, éd. de Minuit, 2001 La Lumière et la Couleur, K. Malévitch, Éd. L'Âge d'Homme, 1993 T'en fais pas la Marie, Ecrits sur la peinture 1945-1964, Bissière, Éd. Le temps qu'il fait, 1994 Bleu, Histoire d'une couleur, Michel Pastoureau, Éd. du Seuil, 2002 La petite peinture, Cueco, Éd. Cercle d'Art, collection autoportrait L'inventaire des queues de cerises, Cueco, Éd. du Seuil, 2000 Peindre, revue "Créations" N° 83, septembre-octobre 1998 Où est passée la peinture ? revue Artpress, numéro spécial, 1995 Apprendre aux enfants à explorer les arts plastiques, Nicole Bizieau, Ed. ICEM n°19 Qu’est-ce que l’art abstrait ?, Georges Roques, Ed. Gallimard, Coll. Folio Essais

CréAtions

|